(Jarjayes, 1906-Éguilles, 1991)

Le texte qui suit est tiré d’un cahier rédigé il y a une vingtaine d’années par Berthe Fernande Chaix, ma grand-mère, cinq ans environ avant sa mort. Elle y relate son enfance dans un petit village des Hautes-Alpes.

La grand-mère de Rabou

Elle habitait une maison campagnarde et rustique perchée sur une colline escarpée. Un torrent éternellement bruyant coulait sous le balcon. La nuit, il berçait le sommeil des habitants et les rafraîchissait pendant les chaudes journées d’été. Le samedi, la grand-mère (1), un grand panier sous chaque bras, partait pour Gap, la « grande ville », douze kilomètres à pied. Courageuse, la grand-mère qui marchait à grands pas pour installer ses paniers d’œufs sur la petite place du marché. Le montant de la vente n’était pas important mais il permettait de rapporter à la maison le kilogramme de sucre et le quart de café nécessaires pour la semaine suivante. Tout ce trajet, douze kilomètres, à pied et à grands pas, avec parfois une voisine qui la rattrapait en chemin. Elle n’oubliait pas, la coquette grand-mère, d’aller chez la repasseuse de Gap chercher la « coiffe » blanche, bien repassée avec l’amidon, qui l’entourait de belles ondulations bien coquettes et un beau nœud-papillon bien raide fixait l’ensemble de la coiffure.

Elle habitait une maison campagnarde et rustique perchée sur une colline escarpée. Un torrent éternellement bruyant coulait sous le balcon. La nuit, il berçait le sommeil des habitants et les rafraîchissait pendant les chaudes journées d’été. Le samedi, la grand-mère (1), un grand panier sous chaque bras, partait pour Gap, la « grande ville », douze kilomètres à pied. Courageuse, la grand-mère qui marchait à grands pas pour installer ses paniers d’œufs sur la petite place du marché. Le montant de la vente n’était pas important mais il permettait de rapporter à la maison le kilogramme de sucre et le quart de café nécessaires pour la semaine suivante. Tout ce trajet, douze kilomètres, à pied et à grands pas, avec parfois une voisine qui la rattrapait en chemin. Elle n’oubliait pas, la coquette grand-mère, d’aller chez la repasseuse de Gap chercher la « coiffe » blanche, bien repassée avec l’amidon, qui l’entourait de belles ondulations bien coquettes et un beau nœud-papillon bien raide fixait l’ensemble de la coiffure.

Pour la fête de Noël, bonne grand-mère délaissait Rabou pour venir passer les fêtes avec sa fille, son gendre et ses dix petits enfants, pour qui elle cachait des papillotes au fond de son panier et, le matin de Noël, c’était la fête. Le père Noël, que personne n’avait vu, était passé sur le toit de la maison et avait laissé tomber des papillotes colorées dans chacun des souliers placés bien en rang sous le chemin de la cuisine.

La nombreuse famille habitait un hameau qui s’appelait « La Roche »(2). Les enfants devaient parcourir quatre kilomètres à pied matin et soir pour aller à l’école. Ils étaient gais, les voyages de cette jeunesse : la bataille des cartables, celle des boules de neige, le portrait de chacun d’eux qui s’étale bras et jambes écartés sur la couche de neige immaculée.

La fête de Noël terminée, bonne grand-mère regagnait son perchoir de Rabou où elle attendait toujours des nouvelles de son mari, de son fils et de ses deux filles qui étaient parties en Amérique, promettant de revenir bientôt avec une petite fortune. Mais les années passaient, une lettre et des promesses de temps en temps, de plus en plus rares. Les années passaient et beaucoup de grands-mères ne voyaient jamais revenir les émigrés. Et la vie passait !

La famille nombreuse invitait aussi la grand-mère de Rabou pour faire les vendanges. Tous les enfants et amis, un grand seau à la main, le remplissaient de beaux raisins blancs ou noirs, brillant de rosée, et le versaient dans les bennes : de grands seaux en bois qu’on fixait sur le dos des mulets, car la vigne se plante sur les pentes abruptes des collines bien exposées au soleil. Tout le monde picorait les grains brillants et terminait vite un voyage pour en recommencer un autre.

À la fin, on faisait la fête des vendanges et tous les enfants se barbouillaient le visage de raisins blancs ou noirs. C’étaient de bons travailleurs, nos enfants de cultivateurs qui, au retour de l’école, allaient garder les troupeaux de moutons, de vaches, jusqu’à la nuit, ou bien ils chargeaient les foins avec des fourches sur de grandes charrettes. Et tous ces jeunes travailleurs recommençaient chaque soir une charge nouvelle. La ferme ressemblait à une fourmilière. Le troupeau de moutons et celui des vaches était surveillé par un des enfants. Tous travaillent avec zèle. Aussi, la ferme prospère chaque année un peu plus et tout cela avec courage et bonne humeur.

Après le certificat d’études

Il faut quitter la petite école de Jarjayes où l’on a tant de souvenirs joyeux pour entrer en pension à Gap, dans un grand établissement départemental qu’on appelait modestement « l’École Supérieure ». La petite campagnarde se sent gênée devant toutes les questions que lui posent les anciennes, celles qui en sont à leur deuxième année d’École supérieure, qui la regardent de haut. Peu à peu, on s’adapte, on sympathise, on fait partie d’une grande, très grande classe, on joue dans une grande cour, on travaille avec un professeur, on dort dans un grand dortoir, on mange dans un immense réfectoire. Quel changement ! Hélas, ce qui manque le plus : on voit très rarement les parents et les larmes coulent quand, parfois, le samedi, on les voit quelques instants au « parloir ». Alors, pour se donner du courage, on compte le nombre de jours qui nous séparent encore des prochaines vacances où l’on retrouvera la maison, les parents, tous les animaux de la ferme, les voisins, les amis. Que de choses à se raconter et que d’émotion !

Il faut quitter la petite école de Jarjayes où l’on a tant de souvenirs joyeux pour entrer en pension à Gap, dans un grand établissement départemental qu’on appelait modestement « l’École Supérieure ». La petite campagnarde se sent gênée devant toutes les questions que lui posent les anciennes, celles qui en sont à leur deuxième année d’École supérieure, qui la regardent de haut. Peu à peu, on s’adapte, on sympathise, on fait partie d’une grande, très grande classe, on joue dans une grande cour, on travaille avec un professeur, on dort dans un grand dortoir, on mange dans un immense réfectoire. Quel changement ! Hélas, ce qui manque le plus : on voit très rarement les parents et les larmes coulent quand, parfois, le samedi, on les voit quelques instants au « parloir ». Alors, pour se donner du courage, on compte le nombre de jours qui nous séparent encore des prochaines vacances où l’on retrouvera la maison, les parents, tous les animaux de la ferme, les voisins, les amis. Que de choses à se raconter et que d’émotion !

Les années passent. Voici arrivé le concours d’entrée à l’École normale d’instituteurs. On vit dans l’inquiétude. Les élus se réjouissent et commencent dans la joie leurs trois dernières années d’études dans ce grand bâtiment qui domine la ville de Gap. Et vive la liberté ! pour ces jeunes gens, garçons et filles, que l’on va, à la rentrée d’octobre, répandre sur le département selon les besoins de l’enseignement scolaire. Ces jeunes gens sont nommés, parsemés sur tout le département. Ils débutent en général dans les écoles les moins importantes, les plus éloignées, dispersées dans les hautes vallées, dans la montagne. Mais ils sont pleins de zèle ; une nouvelle vie commence avec des responsabilités dont ils sont bien conscients. Vive la vie nouvelle !

Joies et déceptions

La jeune débutante quitte, à la fin des grandes vacances, la grande ferme de ses parents. Elle est nommée dans une école de la commune d’Embrun. C’est le grand enthousiasme, la classe marche très bien, si bien que les parents font une pétition auprès du maire d’Embrun pour demander à M. l’Inspecteur la nomination définitive de la jeune institutrice. Hélas ! c’est impossible, ce n’est pas un poste de début, mais de fin de carrière qui a été sollicité par deux institutrices de première classe. C’est pour les départager que l’administration avait adopté ce procédé.

La jeune débutante quitte, à la fin des grandes vacances, la grande ferme de ses parents. Elle est nommée dans une école de la commune d’Embrun. C’est le grand enthousiasme, la classe marche très bien, si bien que les parents font une pétition auprès du maire d’Embrun pour demander à M. l’Inspecteur la nomination définitive de la jeune institutrice. Hélas ! c’est impossible, ce n’est pas un poste de début, mais de fin de carrière qui a été sollicité par deux institutrices de première classe. C’est pour les départager que l’administration avait adopté ce procédé.

C’est ainsi que notre jeune débutante déçue – oh combien désolée ! – se retrouve le 1er janvier avec son déménagement rudimentaire sur la route enneigée qui la conduit dans un hameau de la vallée de la Guisane (3). L’école entourée des quelques maisons perchées sur une colline sont blotties sous une épaisse couche de neige. Le chemin, hélas, n’est pas praticable. La grande route seule comporte un passage pour les véhicules. Le conducteur du petit déménagement monte seul le chemin enneigé et va demander dans le hameau un mulet et un traîneau. Les habitants s’empressent de secourir la nouvelle arrivée, leur institutrice, et l’accueillent avec chaleur :

« Demoiselle, entrez, entrez ! Venez boire une tasse de café, cela vous réchauffera ! »

« Demoiselle, entrez, entrez ! Venez boire une tasse de café, cela vous réchauffera ! »

Elle veut bien entrer et remercier, mais où ? Dans une étable bien chaude avec un poêle, une table, des chaises, quelques meubles rudimentaires et un mulet, un veau couché sous la table, quelques moutons.

« Demoiselle, buvez vite votre café bien chaud. »

Elle hésite, perplexe, car elle a vu des gouttes noires tomber du plafond sur la table. Héroïque, elle avale le breuvage et prend possession de l’école et de son appartement, une seule et unique pièce pour elle, une salle de classe et une troisième pièce qui sert de salle de récréation les jours de mauvais temps. Cinq ou six élèves, tel est l’effectif. Pas encourageant, un si petit nombre d’élèves ! Mais on fait connaissance rapidement, on s’estime mutuellement, les élèves s’intéressent à leur nouvelle-arrivée qui leur inspire de l’intérêt.

La récréation est une vraie partie de plaisir. Devant l’école, un grand champ descend en forte pente jusqu’à la route, au fond de la vallée. Les élèves rangent leur luge, une simple planche, la plupart du temps, au sommet du champ, en ligne droite. La maîtresse, elle, descend la première avec des skis afin de guider, de conseiller les élèves.

Quel spectacle amusant ! Après quelques instants de glissade, les enfants perdent leur planche et continuent la descente sur les fesses, parmi les rires et les cris perçants. Quel remue-ménage !

Les enfants trouvent toujours trop courte leur récréation. « Encore ! Encore ! »

Adieu les Alpes !

Le temps passe. Notre « héroïne » a fondé un foyer (4). Elle a suivi son mari dans l’Isère, puis dans la Seine. Ce sont chaque fois des découvertes nouvelles. Où sont les classes à petit nombre d’élèves ? Voilà les effectifs importants de jeunes Parisiens ; quatre-vingt-huit élèves. Il a fallu les placer trois par tables de deux pour loger tout ce monde, heureusement bien docile. Pas effrayée du tout, Mme l’Inspectrice qui encourage la jeune maîtresse :

Le temps passe. Notre « héroïne » a fondé un foyer (4). Elle a suivi son mari dans l’Isère, puis dans la Seine. Ce sont chaque fois des découvertes nouvelles. Où sont les classes à petit nombre d’élèves ? Voilà les effectifs importants de jeunes Parisiens ; quatre-vingt-huit élèves. Il a fallu les placer trois par tables de deux pour loger tout ce monde, heureusement bien docile. Pas effrayée du tout, Mme l’Inspectrice qui encourage la jeune maîtresse :

«Il y aura toujours deux ou trois absents et vous les tenez très bien. Continuez ainsi.»

Ces grandes classes sont si nombreuses que la directrice recommande d’être rapides, silencieuses et très disciplinées, que la totalité des élèves soient prêtes à partir en rangs serrés au premier coup de cloche. Immédiatement, la rue est envahie par toute cette jeunesse qui se bouscule, pousse des cris de joie, s’interpelle à grands cris. Elle se défoule de la contrainte, de l’obéissance, du silence supportés pendant les longues heures de classe.

La guerre !

Ce nom effrayant éclate sur toute la ville. Des affiches recouvrent les murs, des appels s’adressent à tous les citoyens, les uns aux civils, les autres aux militaires. Des groupes se bousculent pour avoir le plus vite possible le plus grand nombre de renseignements.

Ce nom effrayant éclate sur toute la ville. Des affiches recouvrent les murs, des appels s’adressent à tous les citoyens, les uns aux civils, les autres aux militaires. Des groupes se bousculent pour avoir le plus vite possible le plus grand nombre de renseignements.

Des cloches sonnent, des sirènes hurlent. Des militaires montent la garde devant tous les monuments. Des drapeaux flottent partout. D’autres militaires défilent dans les rues. Des journaux sont vendus à la criée et l’inquiétude se lit sur tous les visages. La mobilisation générale est décrétée. Les habitants écoutent, curieux, les informations données par la radio et la télévision. Les commentaires sont nombreux, les discours patriotiques exaltent les auditeurs. Quelle soif de savoir ! Quelle attente angoissée !

Les écoles sont fermées deux ou trois jours, puis elles rouvrent leurs portes avec des instructions nouvelles pour garantir le plus possible la sécurité de nos élèves. Ceux-ci, tout fiers et pleins d’assurance, sont prêts à obéir à tous les conseils, à tous les ordres. On les dirait impatients de suivre les nouveaux règlements. Chaque jour, une ou plusieurs alertes. Les sirènes retentissent lugubrement, les maîtres donnent des ordres, recommandent le calme, rassurent les enfants. Ceux-ci, joyeux, se précipitent sur le masque à gaz qui leur a été distribué et, guidés par leur maître, se dirigent vers les abris. La nervosité agite tout ce petit monde qui entend des bruits d’avion, quelques tirs de la DCA. qui se rapprochent, puis s’éloignent tour à tour. Les espaces de silence sont tout aussi inquiétants. Enfin retentit la sirène qui annonce la fin de l’alerte et rassure aussi les enfants et tous ceux qui étaient venus les rejoindre dans l’abri. D’intrépides élèves crient leur déception :

«Oh ! Ils n’ont pas envoyé les gaz, on n’a pas pu mettre les masques !» qu’on leur avait distribués. «Ce sera pour demain», dit un acharné. Peu à peu, difficilement, les Parisiens s’habituent à cette tension constante.

Deux préoccupations prééminentes : l’insécurité constante et au deuxième rang, le manque de ravitaillement. Devant tous les commerçants, les files d’attentes, les « queues », se prolongent en longues rangées serrées sur les trottoirs. Les gens discutent, font des pronostics, avancent à pas d’escargots, évaluent leur chance et la voient diminuer avec le temps qui passe. Tout à coup, la porte du magasin se ferme, un grand écriteau annonce : «PLUS RIEN À VENDRE». Ah ! la mauvaise surprise ! la déception ! la colère ! Et puis, il le faut bien : la résignation : demain peut-être ! On viendra plus tôt. Aussitôt distribués, les tickets de rationnement sont utilisés. Les Parisiens sont de plus en plus ingénieux. Chaque fois que c’est possible, ils partent très tôt le matin sur leur vélo en direction de la Normandie et, tout heureux, rapportent le soir de quoi améliorer le menu de la famille, tout heureuse de la bonne surprise. Mais c’est un exploit réservé aux intrépides. D’autres se précipitent tôt le matin sur les étalages des marchés pour ne trouver que quelques restes de légumes plus ou moins fanés. De courageux clients, à la sortie des séances de cinéma, vont prendre place en file indienne devant les étalages du lendemain matin, passant le reste de la nuit à attendre les arrivages.

Que de courage pour tenter de nourrir sa famille un peu plus correctement ! Combien de femmes sont seules pour assumer cette lourde charge puisque tous les militaires ont été faits prisonniers et emmenés en Allemagne (5) ! Par contre, les soldats allemands circulent à volonté dans nos rues, librement, ou défilent au pas cadencé, musique et drapeaux en tête, et les Français se sentent prisonniers chez eux. Pour retrouver un peu de courage quand arrive le soir, les volets bien fermés, les rideaux tirés, ils se blottissent autour du poste de radio mis en sourdine et écoutent avec émotion «Ici Londres, les Français parlent aux Français». Malgré le danger encouru, nul ne saurait se passer de cette émission qui nous rend courage et espoir pour passer une nouvelle journée, une nouvelle année… Plusieurs années…

Que de courage pour tenter de nourrir sa famille un peu plus correctement ! Combien de femmes sont seules pour assumer cette lourde charge puisque tous les militaires ont été faits prisonniers et emmenés en Allemagne (5) ! Par contre, les soldats allemands circulent à volonté dans nos rues, librement, ou défilent au pas cadencé, musique et drapeaux en tête, et les Français se sentent prisonniers chez eux. Pour retrouver un peu de courage quand arrive le soir, les volets bien fermés, les rideaux tirés, ils se blottissent autour du poste de radio mis en sourdine et écoutent avec émotion «Ici Londres, les Français parlent aux Français». Malgré le danger encouru, nul ne saurait se passer de cette émission qui nous rend courage et espoir pour passer une nouvelle journée, une nouvelle année… Plusieurs années…

Et enfin… la Victoire !

Qui peut dire la joie, l’enthousiasme, le délire qui s’empare de la capitale. «Les Boches s’en vont !! Vive la France ! Vivent les Alliés !» Les Américains, nos grands alliés, nos grands amis, viennent nous délivrer. Ils ont débarqué en Normandie où la bataille est sanglante. Ils redoublent d’efforts, ils approchent de Paris. Les premiers éléments de l’avant-garde d’abord entrent dans la ville, lancent à l’attaque des chars puissants. L’ennemi désemparé bat en retraite. Pour les Français, enfin, c’est la joie, c’est le délire, les drapeaux français et américains flottent partout. Un char s’arrête dans notre rue. Tous les habitants le prennent d’assaut. On applaudit, on acclame, on s’embrasse, on offre des boissons, mais nos amis refusent. Ce sont des fruits, des tomates, qu’ils aperçoivent dans un jardin, qu’ils réclament, eux qui n’ont vécu que de conserves depuis si longtemps. Au milieu de toute cette joie, de ces cris d’allégresse, on remarque un soldat américain si ému qu’il ne peut cacher sa tristesse et sa colère qui éclate. Un de ses camarades qui parle français nous explique :

« Il ne faut pas lui en vouloir, il vient d’apprendre que son frère vient d’être tué», et il traduit les paroles qu’ajoute l’Américain : «Une autre fois, ne laissez plus rentrer les Allemands chez vous. On en a marre de se faire tuer pour vous. » Tout l’entourage est ému à la pensée de tous nos amis d’Outre-Atlantique qui, lors de ces deux dernières guerres, sont tombés sur le champ de bataille pour sauver et nous rendre notre liberté. N’oublions jamais leur sacrifice.

Des rumeurs se répandent dans toute la ville : « Notre libérateur français tant attendu, celui qui pendant quatre ans a porté tous nos espoirs, oui, il va paraître devant nous, le représentant de la France, le général De Gaulle ». La foule arrive de toute part dans l’enthousiasme, les drapeaux flottent partout, la musique retentit. On aperçoit de loin sa haute stature à la tête d’un immense défilé qu’entoure une foule exubérante. La joie est à son comble. Tout à coup, des coups de feu inattendus retentissent çà et là, mais le général impassible continue sa marche vers la cathédrale où sera chanté un Te Deum de victoire et de reconnaissance.

Les derniers tireurs ennemis sont cachés jusque dans le clocher de la cathédrale d’où partent encore des tirs. A l’extérieur aussi les derniers tireurs ennemis essaient de troubler la foule, toujours enthousiaste. Leur espoir incompréhensible reste vain. L’ennemi est vaincu. Paris est libéré dans un enthousiasme indescriptible tandis que, çà et là dans la ville et dans la banlieue, des chars allemands isolés tentent encore de fuir, mais en vain. La victoire est irréversible.

Le récit s’achève ici, à notre grand regret. Ces quelques lignes furent écrites vers 1986 à Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence). Fernande décéda à Éguilles (Bouches-du-Rhône) le dimanche 8 décembre 1991, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.

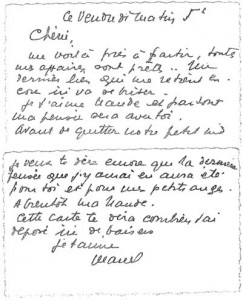

Pour finir, arrêtons-nous sur cette courte lettre, retrouvée récemment dans les archives de la famille. Il s’agit d’un mot écrit par Marcel Arduin à l’attention de Fernande (qu’il surnomme affectueusement « Nande »). On ne peut s’empêcher d’être ému en la lisant, car l’on y ressent l’angoisse du militaire partant pour la guerre, sans la garantie de revenir jamais. C’était en 1940, un vendredi matin…

Pour finir, arrêtons-nous sur cette courte lettre, retrouvée récemment dans les archives de la famille. Il s’agit d’un mot écrit par Marcel Arduin à l’attention de Fernande (qu’il surnomme affectueusement « Nande »). On ne peut s’empêcher d’être ému en la lisant, car l’on y ressent l’angoisse du militaire partant pour la guerre, sans la garantie de revenir jamais. C’était en 1940, un vendredi matin…

« Ce vendredi matin 5h

Chérie,

Me voilà prêt à partir, toutes mes affaires sont prêtes… Un dernier lien qui me retient encore ici va se briser.

Je t’aime Nande et partout ma pensée sera avec toi.

Avant de quitter notre petit nid je veux te dire encore que la dernière pensée que j’y aurai eu aura été pour toi et pour mes petits anges.

À bientôt ma Nande.

Cette carte te dira combien j’ai déposé ici de baisers.

Je t’aime

Marcel »

Notes

- 1. Cette grand-mère se nomme Marie Rosalie Victoire Marcellin-Gros. Pour plus de détails sur elle, voir la généalogie ci-dessous.

- 2. Ce hameau dépend de la commune de Jarjayes, au sud du département des Hautes-Alpes.

- 3. Le hameau en question est le Serre-Barbin. Il dépend de la commune du Monêtier-les-Bains, au nord du département des Hautes-Alpes.

- 4. Le 7 septembre 1929, à la mairie de Jarjayes (Hautes-Alpes), Fernande épouse Marcel Fortuné Arduin, maréchal des Logis au deuxième régiment d’artillerie de Grenoble, né le 27 octobre 1908 au Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes). Le père de Marcel mourut en 1914 sur un champ de bataille à Seicheprey, dans l’Est de la France. Marcel est décédé à Éguilles (Bouches-du-Rhône) le dimanche 24 avril 1994.

- 5. Fernande n’évoque pas le fait que son mari lui-même a fait partie de ces prisonniers. Il reste de cette époque éprouvante quelques photographies prises en détention et deux mots très émouvants écrits par le militaire loin des siens.

Les ancêtres de Fernande Chaix

1. Berthe Fernande CHAIX (Jarjayes-05, 1906 – Éguilles-13, 1991)

2. Pierre Adolphe CHAIX (Montgardin-05, 1869 – Jarjayes-05, 1942)

3. Marie Clotilde Léonie MICHEL (Rabou-05, 1881 – Jarjayes-05, 1951)

4. Louis Philippe CHAIX (Prunières-05, 1832 – Montgardin-05, 1915)

5. Marie Philomène CÉARD (Montgardin-05, 1842 – id., 1886)

6. Pierre MICHEL (Rabou-05, 1847 – San Francisco (?), ap. 1910)

7. Marie Rosalie Victoire MARCELLIN-GROS (Rabou-05, 1855 – id. 1933)

8. Jean Joseph CHAIX (Montgardin-05, 1786 – id. 1854)

9. Catherine ISNARD (Chorges-05, 1800 – Montgardin-05, 1876)

10. Jean Joseph CÉARD (Montgardin-05, 1808 – id., 1873)

11. Antoinette RICHAUD (?, c. 1804 – Montgardin-05, 1864)

12. Joseph Urbain MICHEL (Rabou-05, 1823 – id. 1880)

13. Marianne MARIN (Rabou-05, 1823 – id. 1895)

14. Jean Pierre MARCELLIN-GROS (Rabou-05, 1821 – id., 1892)

15. Rosalie Catherine PELLEGRIN (La Freissinouse-05, 1826 – Rabou-05, 1857)

Photographies

- La famille Chaix. Fernande se trouve à droite à l’arrière-plan.

- Scène de moisson à Jarjayes vers 1920. Fernande est tout à gauche et sa mère est à côté d’elle. Son père est le quatrième en partant de la gauche.

- Le tableau noir sur lequel Fernande enseignait à ses élèves. Il est aujourd’hui au rebut, entreposé dans l’ancien four communal.

- La petite école du Serre-Barbin et le grand champ sur lequel Fernande skiait avec ses élèves. A droite, la vue que l’on a depuis l’école.

- Le mariage avec Marcel Arduin à Jarjayes (05) le samedi 7 septembre 1929.

- Marcel Fortuné Arduin, l’époux de Fernande, fut prisonnier plusieurs années durant la Guerre. Cette photographie fut prise durant sa détention, vers 1943.

- Fernande et son mari, vers 1932. L’enfant au centre est leur première fille, Monique, née en 1930.

- Lettre de Marcel à Fernande.

Très émouvant récit…

Merci, jean marie de nous faire partager ce passé…

Géraldine

surian13