Châteaurenard, commune du nord des Bouches-du-Rhône, doit son nom à la famille Renard (Rainoardus), un nom fort répandu au début du XIe siècle. Le lieu était au Moyen Age bien différent de ce qu’il est de nos jours. Jusqu’au XIe siècle, la Durance avait une dérivation au nord du bourg. Ce cours d’eau passait au pied de la colline, de sorte que toute la plaine était un lieu caillouteux coupé d’îles et de canaux.

Le village souffrit beaucoup sous la Révolution et fut souvent victime du passage de bandes armées1. Le château fut détruit en 1792 et la commune reçut en 1793 le nom provisoire de Mont-Renard. Enfin, Châteaurenard devint chef-lieu de canton en 1797.

Au début du XIXe siècle, le bourg se composait de cinq rues principales : la rue Jantelin, la rue de la Juiverie, la rue de la Calade, la rue de Valentours et la rue de la Bourgade. De ces rues formant un noyau central, toujours présent dans la configuration moderne de la ville, partait un grand nombre de petites rues.

La population de Châteaurenard au XIXe siècle

| 1820 | 1851 | 1921 | |

|---|---|---|---|

| Population totale | 3 816 | 5 339 | 8 638 |

| Population agglomérée | 1 348 | 1 860 | 4 842 |

| Population éparse | 2 468 | 3 479 | 4 008 |

Voici à présent la répartition des sexes en 1851 :

| Masculin | Féminin | ||

|---|---|---|---|

| 2 747 | 1 124 garçons | 2 592 | 1 316 filles |

| 1 104 mariés | 1 089 mariées | ||

| 119 veufs | 187 veuves | ||

Hygiène et santé

Éducation

En 1902 fut créée à Châteaurenard une association (Les Amis de l’école laïque) chargée de secourir les enfants indigents et de fournir du matériel d’enseignement.

Emploi

- Agriculteurs : 2.873 (53,8% de la population) dont 1.342 femmes (47% des cultivateurs).

- Industrie et commerce : 390 (7,3% de la population) dont 105 femmes (27% des personnes exerçant dans ce secteur).

- Professions libérales : 250 (4,7% de la population) dont 130 femmes (52%).

- Domestiques : 23 (0,4%).

- Mendiants : 5 (0,09%).

- Sans moyens d’existence : 3 (0,06%).

- Femmes vivant du travail de leur mari : 167 (3,13%).

- Enfants à la charge de leurs parents : 1.624 (30,4%).

Assistance publique

Religion et politique

L’église paroissiale de Saint-Denis-l’Aréopagite était desservie par un curé-doyen et deux vicaires.

Au XIXe siècle, on célébrait trois fêtes patronales à Châteaurenard : la Toussaint, durant laquelle on organisait une foire aux quincailleries, aux toiles, aux draps communs, aux bêtes de somme, aux cochons et aux bestiaux ; la Saint-Éloi, fête des agriculteurs, célébrée le premier dimanche de juillet ; et la Sainte-Madeleine, en l’honneur des jardiniers, célébrée le premier dimanche d’août. Ces fêtes ont pour la plupart survécu au XXe siècle.

Lors des élections législatives de 1877, sur 1.806 inscrits, on dénombra 1.408 votants (78% de participation). Voici le résultat de l’élection :

| Candidat | Parti | Voix | % |

|---|---|---|---|

| Cadillan | Monarchiste | 970 | 68,9% |

| Tardieu | Républicain | 424 | 30,1% |

| Candidat | Parti | Voix | % |

|---|---|---|---|

| Henri Michel | Radical-socialiste | 537 | 48,7% |

| Sixte Quenin | Collectiviste | 537 | 48,7% |

Économie

En 1821, le comte de Villeneuve écrivait que le territoire de Châteaurenard était de 3155 ha dont 245 en montagnes, îles et terres vagues – il désignait par le terme « montagnes » des collines à l’altitude moyenne, « ramifications des derniers embranchements du Léberon [Luberon]« . On ne sait malheureusement pas l’étendue des zones boisées à cette époque. Elles étaient très certainement plus importante qu’aujourd’hui. Ainsi, en 1855, la pente nord des collines était déboisée2.

On se contentera de savoir qu’en 1911, les terres cultivées représentaient près des trois-quarts de la superficie de la commune. Il semble évident que les zones marécageuses étaient plus nombreuses au début du XIXe siècle qu’à la fin. Les terrains marécageux des Lônes, par exemple, ont été progressivement mis en culture. Ajouté à cela le percement du canal des Alpilles3, l’endiguement de la Durance, le remplacement des bois de chênes du quartier du Vigneret par des vignes et des champs d’oliviers, tout cela a contribué à la forte expansion des cultures à Châteaurenard, une terre particulièrement fertile. Et pourtant, cette belle terre a longtemps subi les assauts dévastateurs de la Durance qui emportait à intervalles réguliers champs et cultures. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour parvenir à dompter les humeurs de la rivière.

Au début du XIXe, l’essentiel des cultures était constitué de maïs, de légumes, d’herbages et de fruits de toutes sortes. Les cultures de la commune étaient fort renommées et s’exportaient jusqu’à Lyon. En 1820, la vigne, le mûrier et l’olivier occupaient déjà une grande place. On se mit par la suite à cultiver aussi la garance. Avec le XXe siècle, les cultures se diversifièrent et l’on se mit à produire des pêches, des abricots, des cerises, des tomates, des haricots verts, etc.

Pour être complet, signalons que le village comptait deux moulins à huile et trois moulins à farine vers 1900.

Le reste des terres se répartissait ainsi en 1911 : Prés et pâturages (5%), bois (1%), garrigues (12%), terrains bâtis (9%).

Les animaux

| Date | Chevaux | Mulets | Vaches | Moutons | Porcs | Chèvres |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1911 | 1 000 | 80 | 800 | 150 | 60 | |

| 1930 | 840 | 110 | ? | 300 | ? | ? |

Bibliographie

Statistiques du département des Bouches-du-Rhône, M. le comte de Villeneuve, 1821.

Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, t. XV, dir. Paul Masson, 1933.

Châteaurenard de Provence, J. Jouffron, J. Clamen, Société des Amis des Tours et de l’Office municipal de la culture, 1984.

Notes

2. Les déboisements de 1855 furent excessifs, ce qui amena la municipalité à ordonner le reboisement d’une partie de la zone détruite.

3. Au lieu d’« Alpilles », on parlait alors des « Alpines ».

Illustrations et photographies

- Le cours du village au début du XXe siècle. DR.

- Détail du registre des délibérations de 1518 représentant l’emblème de Châteaurenard.

- Le cours Carnot au début du XXe siècle. DR.

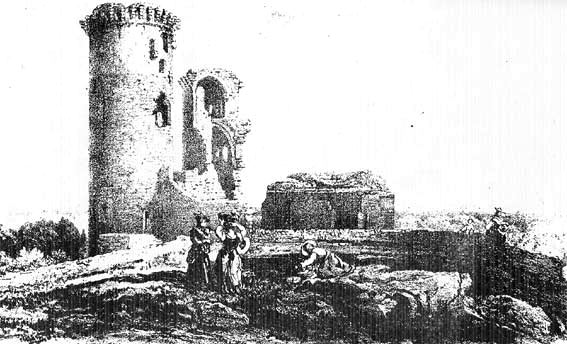

- L’esplanade des Tours en 1840. DR.

- Le boulevard du Quatre-Septembre au début du XXe siècle. DR.